कर्म का सिद्धान्त( Law of Karma )

- ’कर्म सिद्धान्त’में विश्वास कहा जा सकता है। चार्वाक को छोड़कर भारत के सभी दर्शन चाहे वह वेद विरोधी हों अथवा वेदानुकूल हों, कर्म के नियम को मान्यता प्रदान करते हैं। इस प्रकार कर्म–सिद्धान्त ( Law of Karma ) को छः आस्तिक दर्शनों ने एवं दो नास्तिक दर्शनों ने अंगीकार किया है।

- कुछ लोगों का मत है कि कर्म–सिद्धान्त ( Law of Karma ) में विश्वास करना भारतीय विचारधारा के अध्यात्मवाद का सबूत है।

- कर्म–सिद्धान्त ( Law of Karma ) का अर्थ है ”जैसे हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं।“

- इस नियम के अनुकूल शुभ कर्मों का फल शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। इसके अनुसार ’कृत प्रणाश’ अर्थात किये हुए कर्मों का फल नष्ट नहीं होता है तथा ’अकृतम्यु पगम’ अर्थात बिना किये हुए कर्मों के फल भी नहीं प्राप्त होते हैं, हमें सदा कर्मों के फल प्राप्त होते हैं।

- सुख और दुःख क्रमश शुभ और अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल माने गये हैं। इस प्रकार कर्म–सिद्धान्त, ’कारण नियम’ है जो नैतिकता के क्षेत्र में काम करता है।

https://t.me/swayammpofficial001

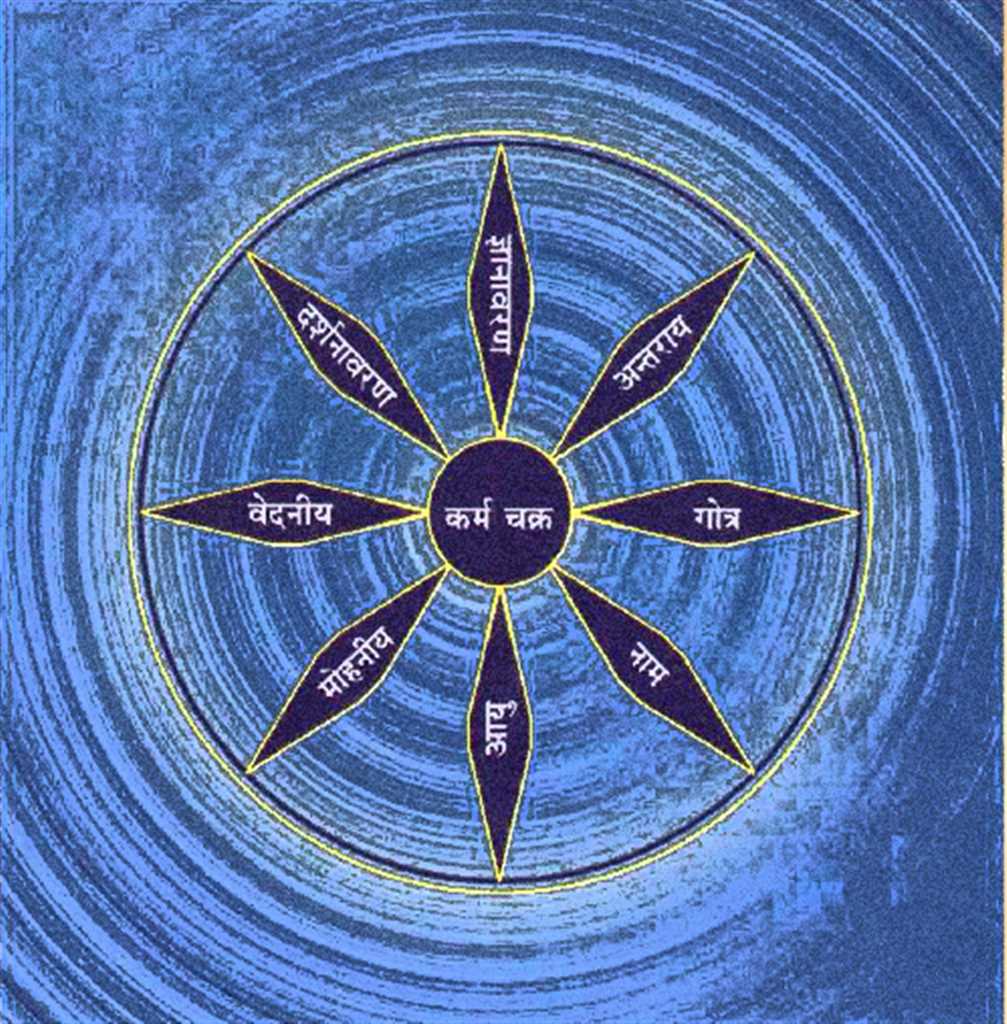

कर्म के प्रकार

1.संचित कर्म – संचित कर्म उसको कहते हैं जो अतीत के कर्मों से उत्पन्न होता है परन्तु जिसका फल मिलना अभी शुरू नहीं हुआ है। इस कर्म का सम्बन्ध अतीत जीवन से है।

2.प्रारब्ध कर्म – वह कर्म है जिसका फल मिलना अभी शुरू हो गया है। इसका सम्बन्ध अतीत के जीवन से है।

3.संचीयमान कर्म – वर्तमान जीवन के कर्मों को, जिनका फल भविष्य में मिलेगा, संचीयमान कर्म कहा जाता है।

कर्म के विभिन्न वाद

- कालवाद – यह सिद्धान्त वैयक्तिक भिन्नताओं, व्यक्ति की सुख-दुःखात्मक अनुभूतियों का कारण ‘काल’ को मानता है। अथर्ववेद में तीन सूक्तों में काल पर विशेष चर्चा की गयी है जिसमें बताया गया है कि काल ने पृथ्वी को उत्पन्न किया, काल के आधार पर ही सूर्य तपता है और काल के आधार पर ही समस्त जीव रहते हैं। काल ही ईश्वर है।

- स्वभाववाद – स्वभाववाद के अनुसार संसार में जो कुछ घटित होगा या होता है, अथवा हुआ है, उसका आधार वस्तुओं का अपना-अपना स्वभाव है। इसमें काल, नियति, कर्म आदि क्या कर सकते हैं? आम की गुठली में ही आम का वृक्ष बनने का स्वभाव है, नीम की निम्बोली में नहीं।

- यदृच्छावाद – यदृच्छावाद के अनुसार किसी भी घटना का कोई नियत कारण नही होता, ये अहेतुक और अकस्मात् होती हैं। समस्त घटनाएं मात्र संयोग का परिणाम है। यह वाद हेतु के स्थान पर संयोग को प्रमुखता देता है। इसमें कारण-कार्याभाव आदि के विषय में कोई भी विचार नही किया जाता। यदृच्छावाद को सरल शब्दों में अकारणवाद, अनिमित्तवाद, अहेतुवाद, अकस्मातवाद या अटकलपच्चूवाद भी कहते है

- नियतिवाद – नियतिवाद का अर्थ है भवितव्यता या होनहार। नियति के इस अर्थ के अनुसार जिसका जिस समय में जहाँ जो होना होता है, वह होता ही है, जो नहीं होना होता है, वह उस समय नही होता। मनुष्यों की नियति के प्रबल आश्रय से जो भी शुभ या अशुभ प्राप्त होना है, वह अवश्य ही प्राप्त होगा। प्राणी कितना भी प्रयत्न कर ले परन्तु जो नहीं होना होता है, वह नहीं होता।

- महाभूतवाद – महाभूतवाद के अनुसार समग्र अस्तित्व के मूल में पंचमहाभूतों की सत्ता रही है। संसार उनके वैविध्यमय संयोगों का परिणाम है। वह सृष्टि से सभी पदार्थों की उत्पत्ति पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि चार भूतों के विशिष्ट संयोग से मानता है, जिन्हे जैन कर्मवादी आत्मतत्व या चेतन तत्व कहते हैं।

- पुरुषवाद – पुरुषवाद के अनुसार पुरूष ही इस जगत् का कर्ता, धर्ता और हर्ता है। प्रलयकाल तक उस पुरूष की ज्ञानादि शक्तियों का लोप नहीं होता। प्रमेयकमलमार्तण्ड में इसे समझाते हुए कहा गया है कि जैसे मकड़ी जाले के लिए, चन्द्रकांता मणि जल के लिए एवं वटवृक्ष प्ररोहों के लिए कारण होता है उसी प्रकार पुरूष भी जगत् के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और लय का कारण है। पुरुषवाद में दो विचारधाराएं निहित हैं- ब्रह्मवाद और ईश्वरवाद ।

- ब्रह्मवाद – ब्रह्मवाद में ब्रह्म ही जगत् के चेतन-अचेतन, मूर्त-अमूर्त आदि समस्त पदार्थों का उपादान कारण होता है। तर्क के कसौटी पर देखा जाय तो एक ही ब्रह्मतत्व विभिन्न जड़-चेतन पदार्थों के परिणमन में उपादान कारण कैसे बन सकता है, इसका कोई युक्तियुक्त समाधान नही मिल पाता

- ईश्वरवाद – पुरूषवाद का दूसरा रूप ईश्वरवाद है। अर्थात् इस विश्व में व्याप्त समस्त विचित्रताओं का कर्ता ईश्वर है।

- क्रियावाद – यद्यपि क्रियावाद कर्मवाद का समर्थक है किन्तु यहाँ क्रियावाद का अर्थ सक्रियावाद है। वहाँ क्रियावाद सम्यक्चारित्र एवं सम्यक्तप के आचरण में रूढ है।

- प्रकृतिवाद – सांख्य दर्शन के अनुसार सत्व, रज, तम इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से ही समग्र जगत् का विकास और हास होता है। समस्त प्राणियों के सुख-दुःख, सम्पन्नता-विपन्नता, इष्टवियोग अनिष्ट संयोग का कारण भी वह प्रकृति ही है।